구정 연휴 중에 한 통의 전화를 받았다. 하나는 김대영박사에게, 또 하나는 김민호의 딸 김윤진 박사에게.

서울대 국문학과에서 학위를 받고 강사로 근무하고 있는 중에 <햇살>을 중심으로 프로젝트 논문을 쓰게 되었다고 협조요청을 한 것이다. 그 때 일정을 잡고 오늘 인터뷰를 하였다. 경복궁내 사랑고궁박물관카페에서. 오후 1시 반.

<햇살> 창간의 배경.

정기간행물로 진행하고자 하는 의도는 없었는가

당시의 정기구독과 배포 상황

기획과 편집회의 과정

<햇살>만의 특징적인 편집

출판사와의 관계

당시에 다른 노동자 잡지가 있었는가

등등의 내용으로.

38년 전의 일들에 대한 기억이 불명확하지만 기억나는 만큼 알려주다. 김윤진 박사가 확보한 <햇살>이 1,2,3,4,6호. 아마 국회도서관에서 찾았을 것이다. 나머지 부분이 필요한 것 같아 형성사에 전화하여 부탁하였고 박상율 사장이 흔쾌히 재고파악을 해보고 찾게되면 보내주겠다는 약속을 해주었다. 현재 박상율 사장은 당시 박인혜 사장의 남동생이다. 당시에 영업부장이었다. 길숙에게도 문의 했으나 그 주변 모두가 가지고 있지 않다고 했다. <햇살>의 마지막 호가 언제 발행됐는지 기억나지 않아 김대영박사에게 전화했으나 그도 망망. 지금 기억으로는 서울노운협이 만들어진 즈음이었던 것으로만 어렴풋한 기억이 떠오른다. 잃어버린 40년 전 일을 되살려준 김윤진 박사에게 고마움을 전한다.

인터뷰를 마치고 돌아오는 길에 <라 카페갤러리>에서 일 전에 한 번 관람하였던 박노해 사진전 <올리브 나무 아래>를 다시 한 번 둘러보고 류가헌까지 걸었다. 사진 아래의 글은 작가가 각 작품마다에 덧붙인 글이다.

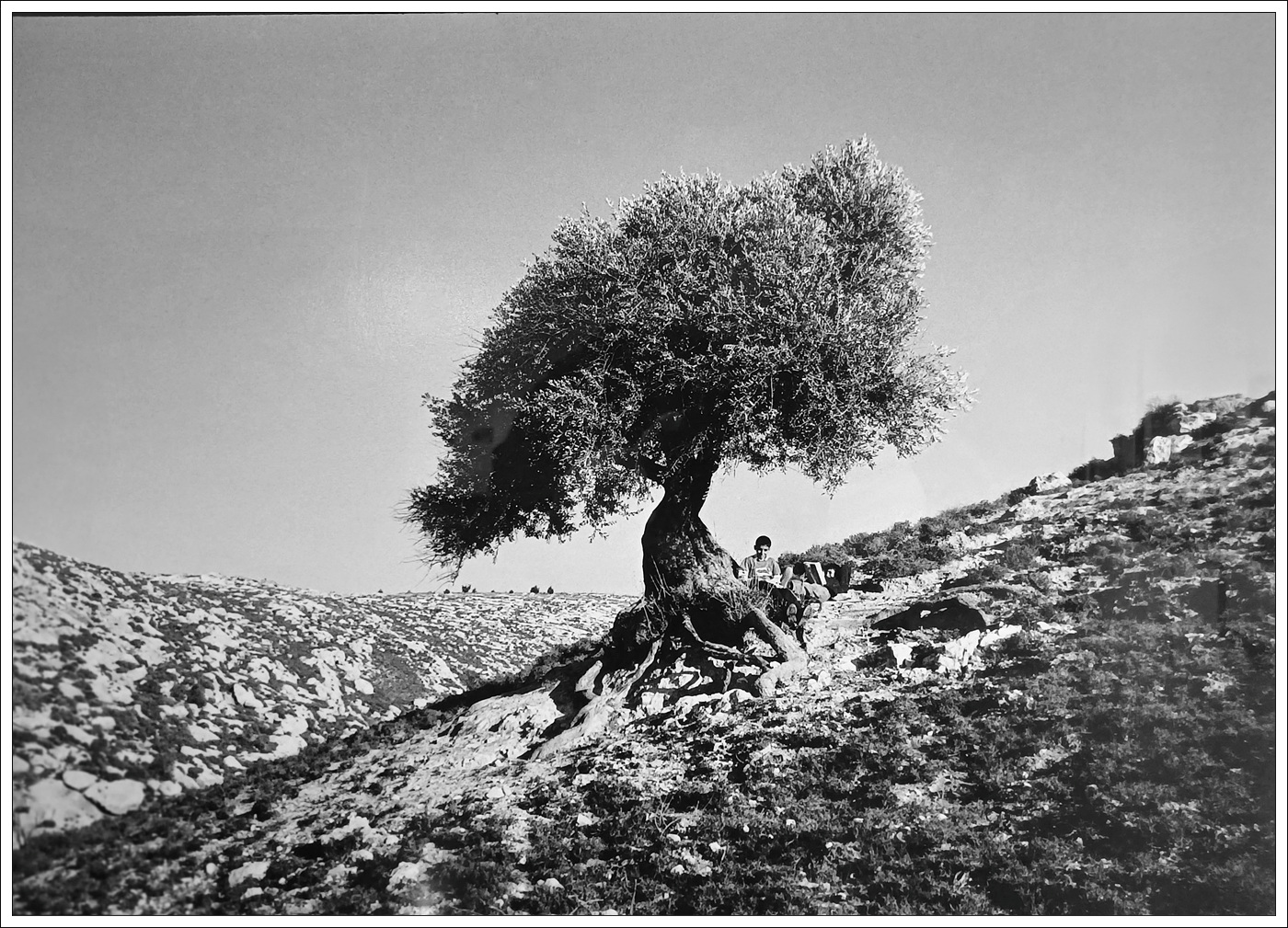

양을 치던 아이들이 올리브나무 아래 책을 읽는다

첫 나들이 하던 날도, 첫 등교 날도, 첫사랑을 고백한 날도, 피난 가는 친구에게 우리 꼭 살아서 다시 만나자 언약한 날도, 전사한 형을 떠나보낸 날도, 이 나무 아래 울고 웃고 기도했다.

이 땅에서는 올리브나무 아래 모든 일이 시작된다.

삶의 중요한 사건이 탄생하고, 고귀한 무언가가 맺어지고, 내가 성장해온 기억의 층들과 내면의 나이테가 새겨진다.

내 인생의 목적지를 비춰주는 한 점 빛의 자리.

한 그루의 나무는, 하나의 유일무이한 장소이다.

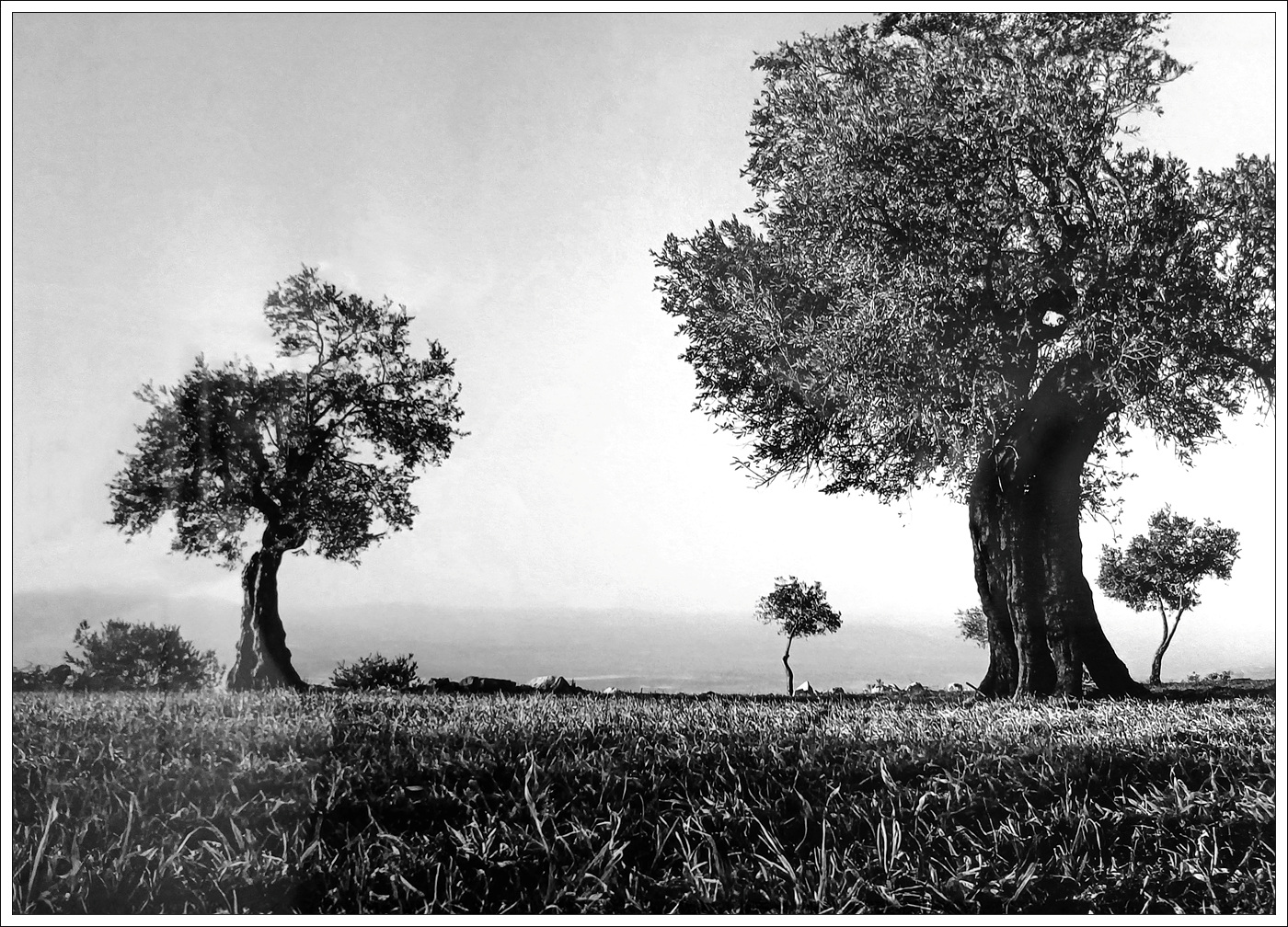

한때는 올리브 숲이었으나, 세월이 흘렀다.

거친 바위 산에 살아남은 올리브나무 세 그루.

누가 보아주지 않아도 자신의 자리에서

단단히 뿌리를 내리고 서 있는 저 나무들은

세상을 떠받치는 기둥처럼 굳건하다.

사람은 나무와 같아서, 자신이 그런 줄도 모른 채

하나의 비밀스러운 기둥이 되어

이 세상을 지탱하고 있는 그런 사람들이 있다.

낙오된 어린 양을 찾아 안고 오던 소년은

막막한 지평과 가이없는 하늘 사이,

올리브나무 아래 잠시 걸음을 멈춘다.

영원에서 비춰오는 듯한 검푸른 빛에 감싸여

작은 내 안에 깃든 신성을 느끼며 침잠하는 시간.

저 올리브나무는 하늘과 땅을, 한 생과 영원을

이어주는 비밀스런 빛의 통로인 것만 같다.

우리 인생에는 누구에게나 불현듯 그 '빛의 통로'가 열린다.

그 빛을 따라 걸을 때 진정한 나에게 이르는 길이 밝아온다.

이런 시대에, 우리가 정말로 세상에 기여하는 길은

다른 무엇도 아닌 진정한 나 자신을 찾아가며

더 사랑하고 내어주며 살아가는 것이 아니겠는가.

올리브나무에 기대어 숨을 고르던 소년이

다시 양을 안고 천천히 별이 뜨는 길을 걸어간다.

팔레스타인 광야의 천 년 된 올리브나무.

올리브나무가 천 년을 살아도 이토록

키가 크지 않는 건 사랑, 사랑 때문이다.

하루하루 온몸을 비틀며 자신을 짜 올려

사랑으로 피고 맺은 좋은 것들을 다

아낌없이 내어주고 바쳐왔기 때문이다.

보라, 구멍나고 주름 깊은 내 모습을.

내 상처의 성흔聖痕을. 이 모습 그대로가 사랑이니

구멍 뚫린 그 자리에 신성한 잉태의 빛을 품고

오늘도 아이 같은 새순을 밀어 올리는

천 년의 사랑, 천 년의 올리브나무.

시리아 평원의 흙집은 흙에서 태어나 흙을 일구고

다시 흙으로 돌아가는 이들의 순박한 일생과 닮았다.

거친 흙바람 속에서도 모든 것이 정갈하다.

아픈 엄마가 해온 것처럼 날마다 흙마당을 쓸고 닦고

올리브나무에 물을 주는 건 소녀의 몫이다.

엄마가 손수 만들어준 솜 인형을 안고 서 있는

소녀의 작은 몸에 긴 그림자가 드리워 있는데....

하지만 소녀야, 그림자가 없는 곳은 어둠뿐이란다.

그림자는 빛을 품은 자의 숙명이다.

슬픔도 아픔도 그림자처럼 동행하며

마음의 빛을 잃지 말고 자라나는 거란다.

나무는 언제나 처음에는 혼자다.

홀로 선 나무에 꽃이 피고 결실이 맺고

씨알이 떨어져 아주 작은 나무들이 자라고,

한 걸음 두 걸음 푸른 걸음마를 시작하면,

나무는 나무를 부른다. 숲은 숲을 부른다.

오랜 기억과 투혼을 이어받은 후대가

힘차게 자라는 땅에서, 희망은 불멸이다.

그가 엎서 걸어온 수백 년의 걸음 따라

100년, 30년, 어린 나무들이 푸르게 빛난다.

'PHOTOESSAY > 일상STORY2' 카테고리의 다른 글

| 간월암 (0) | 2024.04.08 |

|---|---|

| 봄 볕 (0) | 2024.04.04 |

| 春落葉 (1) | 2024.03.29 |

| 춘분(春分) (0) | 2024.03.20 |

| 부고(訃告)를 듣다 (0) | 2024.02.21 |